В районной библиотеке подготовили обзор деревенской прозы

28.09.2020

В районной библиотеке подготовили обзор, посвящённый писателям, которые стояли у истоков деревенской прозы. Вниманию читателей представлены 3 автора, внесших наибольший вклад в литературу о сельской жизни.

Деревенская проза – это самое значительное и масштабное явление литературы второй половины XX в. Создававшие ее писатели одними из первых начали говорить о несправедливости, которая творилась в деревне того времени, они сравнивали город и деревню, поднимали проблемы личностного роста в деревне, социальной и личной ответственности её жителя. В их поле зрения попадают проблемы общественные, производственные, частные, личные, этнографические, культурно-исторические и психологические. Это отрыв от корней, утрата древней традиции и, самое главное, утрата опыта предшествующих поколений в глазах нынешней деревенской молодежи.

Социальные корни деревенской прозы следует искать в том, что в аграрной стране, каковой являлась Россия в начале XX в., именно крестьянство стало классом, на долю которого выпали самые тяжелые испытания. Однако этим не исчерпывается вся совокупность проблематики деревенской прозы. Это литературное направление сконцентрировало в себе величайшее усилие народной памяти, создав образ навсегда ушедшей русской деревни, идеализировав его, воплотив в нем выработанный столетиями существования русской цивилизации идеал, так, возможно, и не сбывшийся.

«Это была проза о России, о русском человеке, его исторических и нравственных корнях, а также о тех испытаниях, которые выпали на его долю в ХХ веке», - говорит Татьяна Козлова, библиограф ЦБС.

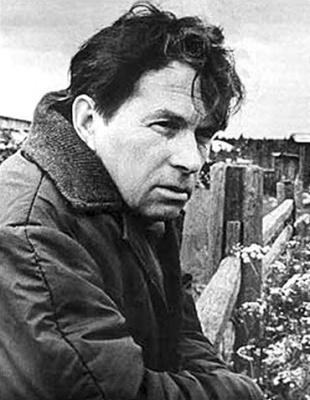

Абрамов Федор – писатель, публицист и литературовед

Абрамов Федор – писатель, публицист и литературовед. Яркий представитель советской деревенской прозы, получившей широкое распространение в 60-х – 80-х годах 20 века.

Творческий дебют Абрамова состоялся в 1958 году. На свет появился его первый серьезный роман – «Братья и сестры». Это было начало будущего литературного цикла «Пряслины», который продолжили романы «Две зимы и три лета» и «Пути-перепутья». За эту трилогию Абрамов получил премию СССР. Позже он дополнит трилогию романом «Дом». Федор Абрамов посвятил сельской жизни много произведений: «Пелагея», «Безотцовщина», «Деревянные кони». Большое количество произведений Абрамова тяжело проходили цензуру и редко шли в многотиражную печать, потому что показывали всю правду о деревенской жизни.

Он был мастер остросоциальной прозы, оставаясь при этом бытописателем в лучшем смысле этого слова. В произведениях Абрамова, как и в произведениях других писателей деревенской прозы остро поставлен вопрос о раскрестьянивании, об уходе людей из деревни в город, о судьбе человека, вынужденного покинуть деревню, но так и не нашедшего своего места в городе. Абрамов заговорил об исходе крестьянской цивилизации, о том, что деревня является «материнским лоном», где зарождался и складывался национальный характер.

По своей тематике произведения Абрамова близки произведениям других авторов деревенской прозы. Им близка культура классической русской прозы, они восстанавливают традиции сказовой речи, плотно примыкающей к характеру персонажа – человека из народа.

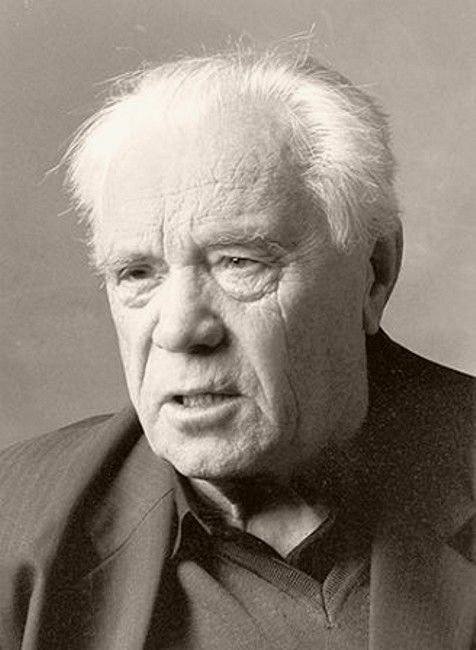

Астафьев Виктор – советский писатель, прозаик, эссеист.

Астафьев Виктор – советский писатель, прозаик, эссеист. Лауреат государственных премий СССР и РФ. Астафьева с полным правом называют мастером слова.

Астафьев стоит рядом с теми, кто пишет «малую прозу», как правило, с думами о жизни, с добротой к человеку, к красоте его. Кто дорожит образным языком, сыновним трепетным отношением к родной природе, всегдашней и неизменной вдохновительнице и героине русских новеллистов.

Впервые рассказ Астафьева был напечатан в 1951 году («Гражданский человек»). В 1953 году была опубликована книга Астафьева «До будущей весны». Астафьев написал множество произведений: романы «До будущей весны», «Тают снега», «Прокляты и убиты» (роман былудостоен премии РФ в области литературы и искусства); повести: «Стародуб», «Слякотная осень», «Так хочется жить», «Из тихого света», «Веселый солдат», «Васюткино озеро», «Царь-рыба».

В сборник «Последний поклон» вошли автобиографические рассказы Астафьева о жизни в сибирской деревне, которые он писал для детей.

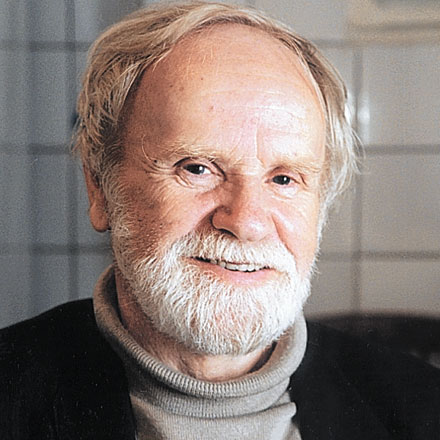

Белов Василий - ещё один из корифеев деревенской прозы.

Белов Василий - ещё один из корифеев деревенской прозы. Признанием заслуг стало присуждение ему Государственной премии СССР 1981 года, а также Государственной премии России в области литературы и искусства 2003 года, а также ряда других премий.

Все, что выходит из-под пера Василия Белова, говорит о его кровной заинтересованности в судьбах и проблемах села. Он озабочен и состоянием медицинской помощи в деревне, и сельским жилищным строительством, но самое главное для него – преодоление противоположности между городом и деревней, воспитание той любви к земле и земледелию, без которой не может больше существовать сельское хозяйство, да и вся экономика. Красной нитью через все творчество писателя — от его первых стихов до последней повести — проходит тема «отходничества». Раньше уходили из деревни на заработки, на войну, теперь резко возросла тяга в город, на постоянное жительство. Из рассказов и повестей Белова читатель узнаёт, к каким последствиям это приводит прежде всего тех, кто остаётся верным земледельческому труду.

Вначале были опубликованы первые стихи начинающего писателя – «На страже Родины». Первой книгой писателя стал сборник стихов «Деревенька моя лесная» (1961). Тогда же была опубликована повесть «Деревня Бердяйка». В 1966 году публикация повести «Привычное дело» поставила имя Белова в первый ряд авторов деревенской прозы. В 1968 году вышли в свет «Плотницкие рассказы», в 1976 году – роман «Кануны», в 1981 – «Лад. Очерки о народной эстетике», в 1989 – «Год великого перелома». Последняя книга Василия Белова – «Повседневная жизнь русского севера» была издана в 2000 году. За годы творчества Василий Белов издал более 130 книг, из них 48 за рубежом.

Книги этих авторов вы можете найти в районной библиотеке

дата создания: 28.09.2020 10:36, дата последнего изменения: 28.09.2020 10:46

Абрамов Федор – писатель, публицист и литературовед. Яркий представитель советской деревенской прозы, получившей широкое распространение в 60-х – 80-х годах 20 века.

Абрамов Федор – писатель, публицист и литературовед. Яркий представитель советской деревенской прозы, получившей широкое распространение в 60-х – 80-х годах 20 века.  Астафьев Виктор – советский писатель, прозаик, эссеист. Лауреат государственных премий СССР и РФ. Астафьева с полным правом называют мастером слова.

Астафьев Виктор – советский писатель, прозаик, эссеист. Лауреат государственных премий СССР и РФ. Астафьева с полным правом называют мастером слова. Белов Василий - ещё один из корифеев деревенской прозы. Признанием заслуг стало присуждение ему Государственной премии СССР 1981 года, а также Государственной премии России в области литературы и искусства 2003 года, а также ряда других премий.

Белов Василий - ещё один из корифеев деревенской прозы. Признанием заслуг стало присуждение ему Государственной премии СССР 1981 года, а также Государственной премии России в области литературы и искусства 2003 года, а также ряда других премий.